コラム

よりよい国際労働を目指して

よりよい国際労働を目指して

弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士 杉田昌平

第1 はじめに

2024年12月末時点において、日本には約376万人の外国人が住んでいます(出入国在留管理庁「令和6年末現在における在留外国人数について」)。2004年の在留外国人数が約197万人であったため、20年間で日本に住む外国人は約179万人増加したことになります。

この増加の背景には、日本社会が直面している少子高齢化とそれに伴う人手不足があります。日本は、1868年の明治元年以降人口のピークである2008年まで、急速な「人口増加社会」を経験しました。明治元年の日本の人口は、約3,455万人であったとされます(岡崎陽一「明治大正期における日本人口とその動態」)。その後、140年間の間で日本の人口は約3.7倍となり、人口のピークである約1億2,783万人に達しました。

この明治元年から人口のピークに達する間、日本は急速な「人口増加社会」の中にあったため、日本全体で見れば、新規の労働参加が多かったところ、高度成長期の旺盛な労働需要に対しても、集団就職に代表される広域な労働力の需給調整によって対応することが可能であったといえます。むしろ、明治元年から戦後の高度成長に入るまでの間は、日本の課題は今と真逆であり、増加する人口に仕事を提供することが可能かという点に課題があったといえます。

だからこそ、戦前には1868年にハワイに渡航した元年者や、1918年に設立された海外興行株式会社に代表される移民取扱人による送出しという、日本から国外に仕事や新天地を求めた移住が行われました。また、戦後においても1954年に財団法人日本海外協会連合会(海協連)が設立され、日本から海外への送出しが行われました。

このような送出しが行われた背景には、人口問題があったといえます。例えば、1949年11月の「人口問題審議会建議」では、過剰人口に対する対応策として「海外移住」があげられています。

このように、日本は、1868年から長年にわたり人口増加社会にあって、過剰人口が課題でした。

しかし、日本全体では2008年の人口のピークを境に人口の波は反転し、人口減少社会に入っています。人口減少社会にあっては、課題についても反転し、過剰人口から人口減少そのものが課題となりました。

また、日本全体では人口のピークは2008年でしたが、都道府県でみると、それよりも早く過疎化が始まっている地域もあったといえます。

このような人口減少社会に入った後も、就業者数については増加しています。2008年に6,409万人であった就業者数は2024年には6,781万人になっており、日本全体の人口が減少し始めてから16年経過していますが就業者数は増加しています(JILPT「早わかり グラフでみる長期労働統計 > Ⅱ労働力、就業、雇用 > 図2 就業者、雇用者」)。これは、女性・高齢者の労働参加が増加したためであると考えられます。ですが、かかる増加についても頭打ち感がある状態です。

このような背景もあって、冒頭のとおり、日本に住む外国人は増加しているものと解されます。

そして、その増加については、新型コロナウイルス感染症による水際措置が解除されて以降、ペースが速くなっているといえます。新型コロナウイルス感染症による水際措置は、2022年3月に緩和され、国境を越える人の移動が再開しました(水際対策強化に係る新たな措置(27))。

2021年末に在留外国人数は276万人でしたが、2022年末には在留外国人数は約307万人となり、その後、2023年末に約341万人、2024年末には約376万人となっています。2021年末から比較すると、この3年間で日本に住む外国人は100万人増加したことになります。20年間における増加数が約179万人であり、そのうち、100万人が2022年~2024年であると考えると、直近の増加のペースはこれまでより、早くなったといえます。

第2 地域における違い

このように、今、日本に住む外国人は増加していますが、地域ごとに見てみると一様ではないことがわかります。

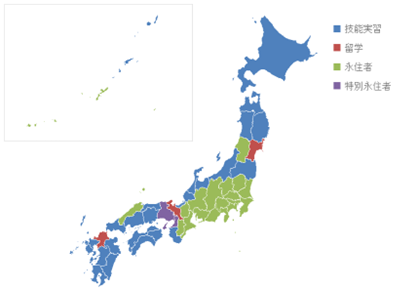

図1:都道府県における一番多い在留資格等

上記の図は、それぞれの都道府県において、一番多い在留資格等についてまとめたものです。東名阪という大都市圏では永住者が多く、反対に人口減少の割合が高い地域については、「技能実習」の在留資格で在留する人が多いことがわかります。

第3 多文化雇用の多様性

日本に住む外国人は増加しており、それは日本全国で共通しています。他方で、外国人と接する経験は画一ではないのではないかと思います。人口減少地域では就業者数の減少を補うために、(労働力の需給調整手段ではありませんが、)技能実習生や特定技能外国人の受入れを行っており、地域住民の外国人との交流は、技能実習生や特定技能外国人との交流が多いのではないかと思われます。

他方で、一都三県や京阪神では、世界的な大都市圏である東京都市圏、大阪都市圏が多様な人を引き寄せ、技能実習生や特定技能外国人だけではなく、高度人材や観光のために来日する「短期滞在」の在留資格の外国人等、多様な人が訪れ、そこでの交流体験も多岐に渡ると思います。

同様に、現在、日本全国で外国人雇用は増加していますが、それぞれの企業における多文化雇用の経験も、やはり一様ではありません。高度人材を雇用するIT企業、地域の福祉を支えるために技能実習生を雇用する福祉施設等、その雇用の内容は、やはり多様です。

さらに、2022年以降、日本に住む外国人の増加のペースは速まっており、それに伴い、出身国についても多様化しています。

これは、開発途上国・地域から先進国への人の移動という、大きな人の流れがあり、日本が有数の経済大国であることを考えると、自然な人の流れであるといえます。

第4 多様な人のウェルビーイング

問題は、社会、地域、会社において、この多様化に対してどのように対応するかではないかと思います。日本に新しく住むことを選択した外国人の多くは技能実習生等、誰かに雇用された人です。日本の誰かが必要とし、海外から来てもらうように資金と時間を投じて招聘した人です。

これは、その会社がその人に来てほしいと判断したことになり、その方が来てくれることで会社の業務は円滑に進みやすくなり、また、地域としての生産やサービスは維持できるかもしれません。

他方で、地域においては行政窓口の対応等、公的なセクターでの負担は増えるかもしれません。

繰り返しになってしまいますが、日本に新しく住む外国人の多くは、誰かが必要として雇用し、招聘し、望まれて日本に来ています。特に就業人口減少している地域では、海外から新たにその地域に来て働いてくれる外国人への強い期待があると思います。また、外国人も、日本での生活や就労に希望を抱いて来日しているでしょう。

その過程で、訪日することを支援する企業、地域の住民、近隣の方等、様々な人が関わります。

国境を越える人の移動は、移動する人にも、関わる人にも、社会にも少なくない影響があります。そして、この影響は良い影響のときもありますし、負の影響が生じるときもあります。

日本は今、人口増加社会から人口減少社会に転じたという大きな人口の波を経験しています。このような中にあって、国境を越える人の移動に関わる全ての人にとって、ウェルビーイングである人の移動であること、この内容を考え議論することが今、求められているのではないでしょうか。

著者プロフィール

杉田昌平

弁護士(東京弁護士会)、入管届出済弁護士、社会保険労務士、行政書士。

慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師、名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター(ベトナム)特任講師、ハノイ法科大学客員研究員、アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務等を経て、現在、弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士、社会保険労務士法人外国人雇用総合研究所 代表社員、行政書士法人外国人雇用サポートセンター 代表社員、独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用/労働関係法令及び出入国管理関係法令)、慶應義塾大学大学院法務研究科・グローバル法研究所研究員。

100法人グループ以上の企業グループをクライアントに、外国人材の受入れ、紹介、派遣、支援、監理に関する法務を扱う。

これまで数百回の外国人雇用に関するセミナーを行い、NHKやTBS系テレビ番組にも出演経験がある。日経新聞や朝日新聞を中心にコメントを多数引用されている。