コラム

多文化雇用と住まいのウェルビーイング

多文化雇用と住まいのウェルビーイング

大野 勝也

企業が社員を雇用すると同時に必要となるのが社員の住居です。社員からしても住居がなくては生活を行うことは厳しくなります。住宅は言うまでもなく、生活の基盤です。この住宅の中でも重要な役割を担う一つとして賃貸住宅があります。総務省が発表した令和5年の日本における住宅の所有形態では、持ち家60.9%、借家35%(令和5年 住宅・土地統計調査)となっており、賃貸住宅の市場ニーズがあります。近年では、資材費の高騰、人件費の高騰の煽りを受け、住宅価格の高騰が叫ばれています。これに加え、物価高が生活者の生活を圧迫している現状があります。

これに伴い、持ち家取得を諦め、賃貸住宅のニーズは増加する一方で、生活トラブルも発生しています。たとえば、賃貸住宅は賃貸人が賃借人へ所有している物件を貸借し、賃貸人または管理会社が日常の維持・保全を行なっています。なかでも、賃貸住宅の管理においては、日常の設備故障やクレーム対応の割合が多く、水回りの不具合や設備の故障対応などの一方、指定した日以外にゴミ出しが行われなないことや、分別されていないゴミ出しのトラブル対応、深夜に人を呼んで騒ぐ騒音トラブルなどハード・ソフト両面への対応をしています。

近年では、在留外国人の在留数が過去最高となり、賃貸住宅における外国人の需要が市場として増加しています。一方で、異なる文化を背景に外国人入居者との間でトラブルが発生することがあります。たとえば、以前だとゴミ出しトラブル、騒音トラブル、又貸しなどがありました。一方で、現在では外国人入居者が多国籍化しており、トラブルの傾向には国籍や生まれ育ったバックボーンによって異なります。具体的には、以前トラブルの多くを占めていた東アジア系の国々の人は本国の経済成長に伴い、居住水準が上がっており問題の比率は低下している傾向にあります。一方で、近年増加している東南アジア系は夜間に友人を呼び騒ぐ、電話の声などが原因による騒音トラブルが発生する傾向にあります。

しかし、外国人を一概にトラブルが多いとステレオタイプ化するべきでしょうか。日本人の中でも同じようなトラブルは発生しており、日本人の場合の方が改善するまでに時間を要すケースが見受けられます。つまり、このような外国人の入居トラブルの対応には相手の背景を知ることが重要です。

そこで、大事なことは外国人入居者の背景を知ることです。具体的には、先程示した東南アジア系で例えるとなぜ友人を呼ぶ場合、電話が長かったりするのでしょうか。これは本国から出稼ぎで日本に来日をし、給料から本国の家族に仕送りを行っていたり、日本に来たものの日本の中に同国のコミュニティが希薄で孤独を感じており本国の家族を頼ったりしている背景もあります。すなわち、外国人入居者のトラブル対応には当事者の背景を理解し、傾聴することが重要となります。

外国人入居問題を超える取り組み

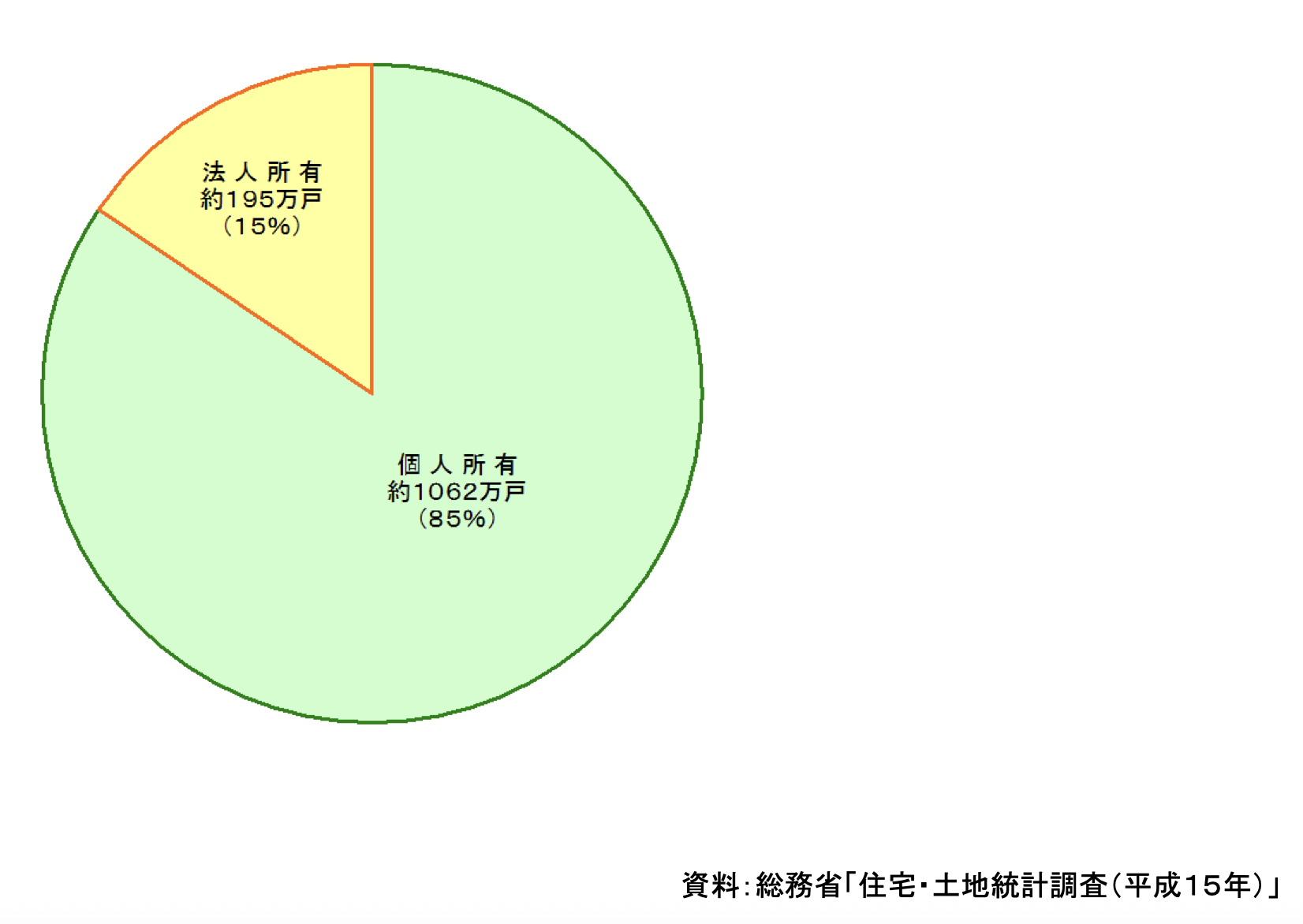

このような増加する外国人を背景に不動産会社自体が外国人を雇用するケースが増加しています。具体的には、不動産会社自体が多国籍企業化しており、さまざまな背景を持つ社員を雇用し、同時に当事者目線で賃貸住宅の管理を行っています。我が国での賃貸住宅の供給主体は個人規模の零細家主による供給が主流な一方、トラブル対応を自身で行わなければいけない側面があります。とりわけ、外国人へは言語や生活慣習の違いから困難を極めます。

これに伴い、近年では不動産管理会社の存在が大きくなっており、賃貸住宅の管理の専門家が、大家の賃貸経営をサポートする体制が取られているケースもあります。このような体制に加えて外国人への対応も喫緊の課題となっており、管理会社の中に外国人を雇用して言語対応の壁を減らす対応がなされています。しかしながら中小の管理会社も多く、外国人スタッフを雇用する余力がない場合もあります。そのような際には、外国人対応に特化した家賃債務保証会社などの存在があり、家賃滞納などのリスクへの対応と同時に言語サポートや外国人の生活サポートも同時に行う多国籍企業もあります。一般的な家賃債務保証会社とは入居者の連帯保証人を代行し、入居者が家賃を滞納した場合に入居者に変わり大家へ弁済を代行することが一般的です。

しかし、A社では、外国人に特化しており、家賃滞納に対応するだけではなく、日常のお困りごとにも対応する取り組みや、携帯電話事業など多岐にわたっています。なかでも、A社は多国籍企業であり、さまざまな国籍の社員が在籍しています。たとえば、連携している管理会社から外国人へ言語的に障壁が生じている際に、管理会社に変わって外国人入居者と同じ言語または国籍の社員が母国語で対応します。お困りごとでよくあるケースは、入居時に電気、ガス、水道が使えないお困りごとが多く、背景には、インフラの開通の連絡をどこにしたら良いか分からないことが多いようです。加えて、インフラの案内は日本語で案内されていることが多く、漢字などが読めないため、A社がサポートします。すなわち、日常生活までサポートしてくれる企業の存在は大きく、外国人入居へのハードルを下げることに寄与してくれています。

そこで、拡大する不動産市場では外国人への対応が喫緊の課題の一つであり、業界として対応が図られています。とりわけ、外国人が日本で働いて安心して暮らすことができる安心の居場所が不動産業界でも構築されています。労働力不足が叫ばれる我が国でいかに労働力を確保するかが重要な課題です。同時に外国人側の視点では日本以外の国も選択肢としてあり、いかに日本を選んでもらえるかが重要です。つまり、日本が選ばれる国になるには、外国人を単に労働力と見るのではなく、これからの日本社会を共に作るパートナーとして支え合える基盤が必要となります。そこで、生活の基盤となる住宅はなくてはならないインフラです。

零細家主の現状

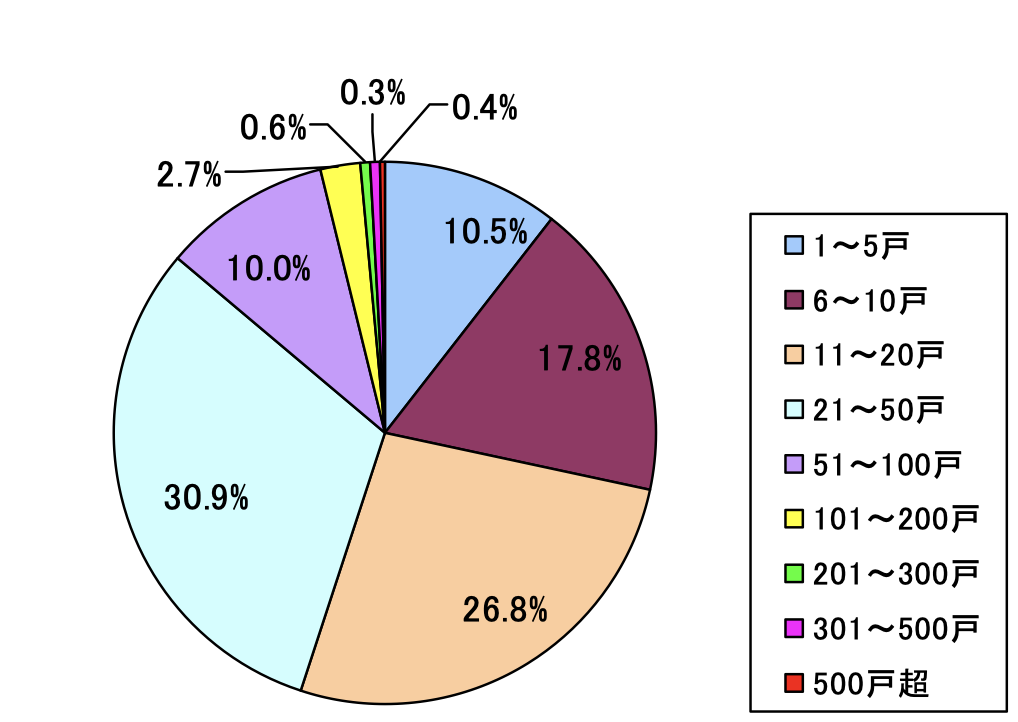

我が国では、賃貸住宅の8割が個人規模のいわゆる零細家主による住宅供給です。なかでも50歳以上の比較的高齢な家主が約6割を占めており、所有戸数20戸以下が全体の約9割を占めていることから零細規模の経営であることがわかります。このような零細家主にはどのような特徴があるのでしょうか。たとえば、日常の掃除や修理、入居トラブルなどを自身で行う自主管理、日常管理を管理会社に委託する管理受託型などのスタイルに分けることができます。具体的には、自主管理については管理に必要な経費には経費の支出が発生しますが、管理受託型では、管理会社に数パーセントの管理費を経費として支払う必要があります。

これに伴い、零細家主の実態として立て直す資金的な余力がなく低廉な住宅を所有するケースがあります。このような住宅は築年数が経過しており周辺相場より安価で募集されているケースがあります。しかしながら、こうした安価な賃貸住宅は安価であることから外国人入居希望者の割合が増加する傾向にあり、外国人入居者を対象にすることで空室を埋める方法となります。

図1 民間賃貸住宅の経営形態等 国土交通省2010年

図2 個人経営者の年齢 国土交通省2010年

図3 賃貸住宅の所有戸数 国土交通省2010年

しかし、老朽化した住宅を修繕できず放置される場合や、持ち主が死亡し、相続がされずに放置されてしまう空き家問題が顕在化しています。なかでも賃貸住宅でも空室に入居者が決まらない空室問題があり、家主からすると家賃収入が得られないため、賃貸経営の利潤を圧迫し、必要な修理が行えないなどの問題があります。

そこで、市場から敬遠されがちな、低所得者、高齢者、障がい者、生活保護者、ひとり親世帯、外国人などは住宅確保要配慮者と呼ばれ住宅の取得が困難な層への入居を進めることが重要となります。このような住宅確保要配慮者の住宅取得に対して行政が主体となりセーフティーネット住宅として住宅の確保を促進しています。このような安心の取り組みには零細家主の協力は不可欠となります。特に東京都では、低廉な住宅で設備改修が難しい場合でも、要件を満たせば費用の一部を補助するなどの行政側のサポートもあります。具体的なサポートの例として、賃貸住宅のバリアフリー化や耐震化などが挙げられます。

まとめ

外国人の住居をめぐる問題では今回述べた問題が発生することがあります。他方で、このような問題には背景があり、乗り越えるために、家主、不動産会社、行政が連携することで乗り越えを図っています。加えて不動産会社が多国籍化することで外国人に寄り添いながら異国での生活をサポートしています。とりわけ、不動産会社のダイバーシティー化が進んでおり、このような取り組みがあることによって外国人入居者の安心の居場所になっています。このような異なるセクターごとの連携のプロセスが入居者のウェルビーイングに貢献することができ、良質な住宅と日常の維持管理を行うことができます。外国人を労働力と見るのではなく、その背景を理解し、同じ日本社会を作るパートナーとして理解を深める啓蒙活動などが多文化共生には不可欠です。

参考文献

国土交通省社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会,2010,

「最終取りまとめ2010年1月14日」.

大野勝也,2021,「日本型住宅供給システム下における外国人居住問題と

その諸相―外国人を巡る家主―不動産会社間の連携・非連携のプロセスー」

日本大学大学院文学研究科社会学専攻修士論文.

総務省 住宅土地統計調査 調査の結果 住宅及び世帯に関する基本集計

2025年9月22日取得 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html.

著者プロフィール

大野 勝也

AFP(日本FP協会認定)。ファイナンシャル・プランナー。不動産会社勤務。多文化社会研究会理事。日本大学大学院文学研究科社会学専攻博士前期課程修了。修士 (社会学)。専門は社会学、都市社会学、住宅問題、ハウジング論。実務では不動産管理業務を中心に行う傍ら、様々なアクターとの関わりを踏まえた研究活動を行っている。研究領域は、民間賃貸住宅を中心とした市場と賃貸管理実践の場における諸課題に対応する不動産業・家主研究を行っている。